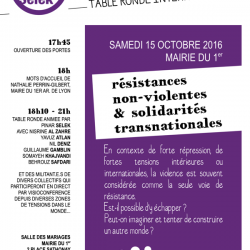

Table ronde animée par Pınar Selek et organisée par le Collectif Lyonnais de Solidarité, le 15 octobre 2016 à Lyon.

De la Turquie à l’Iran, de la Syrie à la France, des résistances créatives naissent et se construisent malgré des niveaux de répression et de violence élevés. Pinar Selek, militante et sociologue de Turquie exilée en France, a invité lors d’une table-ronde des acteurs et des actrices engagé-es dans ces différents contextes à venir confronter leurs analyses et leurs témoignages. Le but de cette rencontre était de poser un premier jalon pour la création d’un réseau transnational de résistances non-violentes et créatives.

Cette table-ronde a été organisée à Lyon le 15 octobre 2016 par le Collectif lyonnais de soutien à Pinar Selek, qui agit pour que celle-ci puisse poursuivre ses luttes en France malgré sa situation d’exil. L’évènement a été accueilli à la mairie du 1er arrondissement de Lyon par sa mairesse Nathalie Perrin-Gilbert.

Pinar Selek

Gramsci parlait de la nécessité d’allier le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. Nous sommes ici pour arroser notre volonté malgré le contexte.

Aujourd’hui nous présentons des résistances créatives qui veulent s’autonomiser de la violence, dans différents contextes. Nous allons diffuser partout le compte-rendu de ce débat. Nous espérons qu’il va être traduit en de nombreuses langues.

Nous commençons par entendre Yavuz Atan, qui entre en connexion avec nous par skype depuis la Turquie. Il est une figure symbolique en Turquie. Je suis moi-même devenue antimilitariste grâce à la lutte de Yavuz et d’autres. Yavuz est Kurde, et il est arrivé à l’âge de 17 ans dans les grandes villes telles qu’Istanbul. Il y a fréquenté les milieux anarchistes et non-violents. Je préfère pour ma part parler d’anti-violence plutôt que de non-violence, pour reprendre une distinction faite par Etienne Balibar dans son livre Violence et civilité. Yavuz a été co-responsable du journal Amargi. Il a été engagé dans le mouvement anti-guerre, puis lui-même objecteur de conscience en 1993. Il est proche de l’écologie sociale ainsi que du mouvement féministe et a été membre du groupe « Nous ne sommes pas hommes ».

Yavuz Atan

En Turquie nous vivons un coup d’Etat contrôlé et organisé. Il s’agit d’une sorte de jeu de la part de l’Etat, qui veut reconstruire la structure étatique en plongeant le peuple dans l’horreur. Avant il y avait la guerre au Kurdistan. Maintenant nous sommes en train de vivre une guerre qui s’est étendue à toute la Turquie. Face à cela nous créons différentes sortes de mobilisation. Nous sommes apparus sur la scène au début des années 1990, avec le slogan : « N’allez pas en guerre contre les Kurdes » ! ». Nous avons refusé dans notre résistance les valeurs dominantes fondées sur la violence. La violence organisée ne nous amène jamais à la liberté, mais à l’Etat. Nous utilisons des modes d’organisation autogérés et non-hiérarchiques, car sinon cela ne mène pas à la liberté. Il y a ici un proverbe qui dit : « Je n’emprunte jamais le chemin où le tyran fait ses exercices ».

Au niveau du mouvement anti-guerre, nos alliées principales sont les féministes. Nous faisons avec elles l’analyse que la guerre est une manifestation de masculinité. Nous sommes alliés également aux mouvements LGBT et écologistes, et cultivons des liens transnationaux.

Les manifestations du parc Gezi ne sont pas tombées du ciel. C’était le résultat des transformations qui perdurent depuis une dizaine d’années. Les manifestants, c’étaient nous et nos ami-es. Nous sommes sortis du cycle de la violence et nous avons créé notre espace, notre mode de mobilisation. Maintenant, nous résistons pour continuer.

Exemple d’initiative récente : nous sommes allé-es de l’Est de la Turquie vers Diyarbakir, où s’est tenu un grand rassemblement de 600 personnes sur la non-violence. Lors de ce camp, il n’y avait pas que des personnes convaincues par la non-violence, et nous avons discuté de manière ouverte les tactiques de résistances non-violentes. Nous avons réfléchi ensemble, avec notamment beaucoup de féministes. Il n’y a d’ailleurs pas eu de problème de sexisme malgré le nombre de personnes présentes. Le slogan de cette rencontre était « La solidarité continue », malgré le contexte très dur.

Actuellement, il y a au moins une personne par semaine qui déclare son objection de conscience en Turquie, avec ce que cela signifie comme conséquences (prison).

Pinar

Nous continuons avec Somayeh et Behrouz, que j’ai rencontré il y a 2 ans à Pau. Somayeh est réfugiée politique, elle vit en France depuis 2010. Elle effectue actuellement une thèse de doctorat pour étudier comment le projet totalitaire en Iran n’a pas pu se réaliser totalement.

Somayeh Khajvandi

La réflexion que je propose ici s’inscrit dans un projet de thèse de doctorat sous la supervision de Boris Cyrulnik. L’axe principal de ce travail est ‘Le sens de la résilience dans la vie quotidienne en Iran ». Il me semble cohérent de souligner ici le rapport étroit entre la résilience et la non-violence. La notion de la résilience me semble être liée par nature à celle de la non-violence au point où la résilience non-violente sonne comme un pléonasme.

Le contexte sociopolitique iranien

La révolution de 1979 en Iran a remplacé une dictature aux habits et aux impératifs sociopolitiques modernes par une dictature idéologique qui se singularise en étendant les interdits jusqu’aux moindres aspects de la vie sociale et privée des citoyens.

Axées sur les vieux fantasmes, les nouvelles lois islamiques déclarent une guerre inouïe à toute forme de plaisir ou d’attraction non-conforme à la grille idéologique. Au centre de ce dispositif mortellement violent, une misogynie évidente et un ascétisme pervers sont à l’œuvre.

Il faudrait insister également sur la dimension oppressive du régime envers les personnes LGBT. Leurs droits demeurent inexistants. Donc la plupart des personnes LGBT restent cachées par peur des sanctions gouvernementales, des châtiments corporels, et de la peine capitale.

De façon générale, on pourrait énumérer plus rapidement ce qui n’est pas interdit qu’établir une liste exhaustive des interdictions en Iran.

Près de quarante ans après la restauration de la théocratie en Iran, la faillite du projet totalitaire de l’islamisation de la société s’expliquerait par l’échec du pouvoir en place à « islamiser » les goûts et l’univers sensible et mental des individus en Iran.

La vie sensible comme support de la résilience

Mais quelles formes de résistance de la part de la société civile iranienne ont empêché ou perturbé ce projet d’islamisation ?

Pour répondre à cette question je fais appel à la notion de résilience. Selon la simple définition de Boris Cyrulnik la résilience est « un processus biologique, psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique ».

Par ailleurs, ma source d’inspiration pour une application sociale de la notion de résilience se trouve dans une analyse proposée par Denis Peschanski. En effet il choisit le terme de résilience pour caractériser « des formes d’opposition, des comportements de rejet, de distance, de dissidence qui ne relèvent pas du mouvement organisationnel de la Résistance mais d’une multitude de comportements qui révèlent la capacité de la société et des individus à la fois à réagir aux coups terribles qui leur sont portés et à se reconstruire sous la botte. C’est sur le terrain de la vie quotidienne que le phénomène est le plus évident et le plus massif ».

J’emploie le terme de « la vie sensible » dans un sens proche de ce qu’Henri Lefebvre désigne par « la vie quotidienne » ; c’est-à-dire le domaine de « la matière humaine », de ce vécu sensible où des « résidus » échappant à toute rationalité systématique restent en dehors du discours totalisant et résistent au système totalitaire.

En Iran, les interdictions sont transgressées, contournées par diverses astuces. La « non-violence » en tant que telle n’a pas tellement été étudiée en Iran, mais on peut lire dans le « mouvement vert » de 2009 une aspiration forte à la non-violence, des pratiques qui tendent dans ce sens. On peut parler d’une vague contestataire non-violente, de façon spontanée, par la société civile. De désobéissances pacifiques. Par exemple le 16 juin 2009, 3 millions de personnes marchaient en silence, sans violence. Ce fut un moment important dans ma vie.

D’autres exemples

- Après avoir manifesté dans la rue le 12 Juin 2006, à Téhéran, contre la discrimination sexuelle en Iran, les activistes des droits des femmes iraniennes ont lancé la pétition « Un million de signatures » afin de réclamer la fin de l’apartheid sexuel et l’abrogation des lois discriminatoires envers les femmes. La force de cette campagne résidait dans sa stratégie ascendante, dans l’interaction entre les activistes et les femmes ordinaires et dans l’approche pacifique et non violente des réformes, tout en soulignant l’importance des choix et des actions de chaque femme.

2‑Depuis le mois de mai 2014 une journaliste iranienne, Masih Alinejad a lancé un mouvement sur Facebook incitant les femmes en Iran à se prendre en photo sans voile et à diffuser ces photos sur les réseaux sociaux. Cette initiative s’accompagne d’un hashtag nommé « liberté furtive ».

3‑Au mois de septembre 2016, le Guide Suprême, l’Ayatollah Khamenei, lance une fatwa pour interdire aux femmes de faire du vélo dans les lieux publics, les rues et les parcs. Aussitôt de nombreuses iraniennes réagissent : elles chevauchent leurs vélos, se prennent en photo et lancent une campagne contestataire sur les réseaux sociaux pour dire non à cet ordre dicté par le Grand Guide.

En un mot : en dépit de l’orientation idéologique du pouvoir islamique consistant à imposer aux femmes iraniennes un apartheid de sexe et de profession, ou en quelque sorte une assignation à résidence généralisée, le taux de scolarisation universitaire des femmes, le nombre de chanteuses, de musiciennes, d’actrices et d’activistes des droits civiques des femmes n’a cessé d’augmenter.

Pinar Selek

Behrouz est né en Iran, il vit en France et est entre autre traducteur en persan d’auteurs liés au mouvement situationniste, de Benjamin Péret,…

Behrouz Safdari

On me dit qu’il ne me reste que quelques minutes du temps imparti, je vais donc improviser. Comme je suis là aussi à titre de traducteur des textes situationnistes, je tente de créer une situation de parole en vous racontant le « moment » que j’ai vécu ce midi dans les toilettes d’un charmant restaurant alternatif à Lyon, Les Clameurs : en effet j’ai vu un texte affiché sur le mur et signé A. Damasio. J’ai pensé d’abord qu’il s’agissait d’Antonio Damasio, dont j’avais lu et apprécié certains livres. Mais j’ai compris que le texte était extrait d’un livre intitulé La Zone du dedans, réflexions sur une société sans air écrit par Alain Damasio, que je ne connaissais pas.

Je vais vous lire cet extrait en entier et j’aborderai quelques points de ma propre intervention lors des discussions.

« Les pouvoirs n’ont qu’une seule et véritable force : celle d’attrister.

Le pouvoir nous attriste et ne peut obtenir de nous la servitude volontaire grâce à laquelle il nous soumet que par cette tristesse fabriquée qui est le véritable art de gouverner. La crise, le chômage, les faits divers flippants, la guerre à nos portes, les boulots routiniers, l’angoisse de le perdre… la gestion médiatique des petites terreurs quotidiennes.

Face à lui, il suffit souvent d’un peu de joie nue, de cette capacité de joie native, propre à l’enfant en nous, pour défaire son empire et ses spectres. Pour raturer les peurs dont il se nourrit. Et cette joie, elle naît du sol où l’on pose son âme et ses pieds. Elle vient d’un ici et d’un maintenant que tous nos technococons douillets n’ont de cesse de décaler vers un ailleurs décrété « enviable » et un « plus tard » supposé toujours plus chouette que le présent qui est pourtant le seul de nos temps habitable.

Habiter, peupler, partir de la situation. Toujours se tenir en puissance de… »

Pinar

Nous continuons avec Nisrine, traductrice, linguiste, enseignante, et qui écrit aussi. Elle est née à Damas, a fait ses études à Paris puis est retournée en Syrie. Elle est maintenant retournée à Paris où elle vit en tant qu’exilée. Nisrine a commencé à écrire depuis le déclenchement de la révolution syrienne. Elle m’avait dit qu’en Syrie, ce n’était pas évident de créer les résistances non-violentes comme en Turquie.

Nisrine Al Zahre

Parler de non-violence pourrait paraître paradoxal et révoltant face à la destruction d’Alep et d’autres situations abominables. J’essayerai tout de même de retracer rapidement le fil des mouvements et des actions non-violentes qui ont eu lieu pendant cinq ans de révolution et de guerre, et de découvrir ce qu’ils sont devenus. Ce faisant, il est important de déconstruire les schémas pervers que le régime a utilisé pour neutraliser et déstabiliser les mouvements non-violents, pour transformer le mouvement populaire en guerre civile et pour le vendre au monde entier comme étant un mouvement islamiste djihadiste.

Dès le départ de la révolution, il y a eu un élan de non-violence. Celui-ci ne se fonde sur aucune tradition syrienne, mais, je suppose, sur l’influence de ce qui s’est passé dans d’autres pays, entre autres, une « mimésis » d’autres mouvements historiques qui donnent envie dans un pays privé d’action politique depuis 50 ans. A titre d’exemple, à Damas, il y a eu des collectifs de jeunes très actifs, qui ont fait des actions avec des lâchers de balles de ping-pong de couleur dans certaines rues en pente, avec des fontaines colorées en rouge, avec des haut-parleurs placés à des endroits stratégiques diffusant des chansons révolutionnaires, il y a eu des manifestations partout dans le pays, là où les forces de sécurité étaient moins considérables, là où la société locale protégeait en quelque sorte les manifestants. Même dans des endroits centraux emblématiques, sous le contrôle du régime, comme le centre de Damas, il y a eu des tentatives de manifestations et de rassemblements, fortement réprimées par le régime … Il y a eu aussi les Comités révolutionnaires dont le travail consistait à coordonner et à organiser les manifestations partout dans le pays, à casser le black out médiatique, à documenter les violations du régime et à recenser les victimes civiles. Mais cet élan a avorté à cause de plusieurs facteurs.

Le régime a confessionnalisé le conflit et armé ses acteurs

En avril 2011, un mois après le déclenchement de la révolution, on entendait parler de francs-tireurs à Lattaquié. Lattaquié est un fief du régime, fortement contrôlé par ses forces et ses partisans. Cela est survenu suite aux nombreuses manifestations contre le régime durant ce mois de début de révolution. Le régime disait que ces francs-tireurs étaient des terroristes. Mais les manifestant-es et activistes disaient que c’étaient des membres des forces de sécurité du régime. On a tous intuitivement compris que la semence du chaos commence là où l’aléatoire et l’arbitraire ont le dernier mot. Nous savions que, dans un pays multiconfessionnel comme la Syrie, les armes vont être quelque chose de terrible. Les forces de sécurité jetaient des armes parmi les manifestant-es. Il y avait des arrestations aléatoires, pas que de militant-es pour semer la terreur parmi les civils, même des simples personnes qui n’étaient pas impliqués dans les activités révolutionnaires. Ils étaient souvent arrêtés par rapport à leur identité confessionnelle ou par rapport à leur appartenance à une région dite « rebelle ». Tout cela est documenté dans le rapport César. Il y avait, dans les prisons, un traitement différencié selon les confessions. Le régime créait de l’aléatoire pour terroriser et pour confessionnaliser le conflit. A cela s’ajoutait la répression encore plus forte des activistes politiques. Dans certaines composantes traditionnelles de la société, plus vulnérables au sens politique, la répression a pris une forme d’humiliation symbolique qui a atteint les valeurs fondamentales de ces sociétés. Beaucoup de rapports sur les violations des droits humains ont rapporté que le viol était utilisé comme arme entre les mains du régime. Le viol était pratiqué dans les prisons, mais aussi pendant les perquisitions dans les maisons, et n’était pas généralisé, dans le sens où dans les grandes villes, cela ne se pratiquait pas à tous les coups, mais dans milieux paysans plus vulnérables et sensibles, cela se pratiquait.

En parallèle, le régime a libéré de prison des djihadistes, cela faisait partie de son jeu. A la fin de cette phase là, vers la fin de 2011, la révolution a entamé un nouveau aspect : l’armement.

« Les activistes sont devenus des agents humanitaires »

A cette période précise, et sous prétexte de l’armement des forces révolutionnaires, le régime s’efforçait d’accuser la révolution de « terrorisme ». Les hostilités armées ont augmenté et on a assisté à la destruction des villes, ce qui a fait que dans les villes rebelles assiégées, les activistes sont devenus des agents d’aide humanitaire pour la population sinistrée dans leurs régions respectives. Les activistes dans les villes épargnées comme Damas se dévouaient à leur tour à l’aide humanitaire destinée aux populations déplacées. Ils ont également pris un nouveau rôle : coordonner l’aide humanitaire fournie par les ONG, ils sont devenus des coordinateurs rapporteurs à temps plein. On a eu l’impression que les ONG confisquaient toute l’énergie politique de ces gens.

Les activistes étaient eux-mêmes affamés, dans l’urgence vitale. Il n’y avait plus d’écoles, plus d’hôpitaux, de médecins, de services publiques, etc., et il fallait tout assurer pour la population.

Malgré cela il y avait une euphorie. Il y a eu le début des Conseils locaux, qui ont été créés avec l’influence d’Omar Aziz, lui-même influencé par la pensée de Rosa France. Ils ont été mis en place dans les zones assiégées. La durée des sièges, la fatigue de la population, la continuité des bombardements, parfois sur des points vitaux comme les boulangeries et les hôpitaux gérés par ces conseils, ont fait en sorte que ce travail d’autogestion assidu et gigantesque n’a pas pu se pérenniser et être visible.

La séquence suivante est l’arrivée de brigades islamistes dans ces zones. Les activistes devenaient menacés, parfois assassinés, par ces forces. Il y avait toujours cette force incroyable de résilience, mais je crains qu’elle ne dure plus longtemps.

« Il y a encore des initiatives impressionnantes »

Il y a encore aujourd’hui des initiatives impressionnantes, mais malheureusement de résilience, et non pas de résistance au premier degré comme on l’aurait souhaité : les casques blancs à Alep sont l’exemple radieux de cette volonté d’avancer. Un autre exemple est celui de cet avocat exilé en France qui aide à défendre juridiquement des activistes prisonniers et qui essaye de fédérer tous les moyens juridiques pour monter un tribunal populaire et déposer des plaintes contre le régime syrien. Le droit est l’une des formes de la résistance. Il y a aussi des actes de résilience par l’écriture, qui est devenue une pratique massive (entre autres sur des blogs), par l’humour (à l’instar d’un blog tenu par une écriviane syrienne, Racha Abbas, qui pastiche le site du journal de Daech « Dabeq » et qui manie l’humour noir), des comités de politisation qui sont organisés par des femmes,…etc

Maintenant est-ce que cela va continuer avec ce degré de violence ? Est-on incapables d’arrêter cette situation ? Nous ne devons pas accepter que cela arrive à ce degré de violence, car il n’est pas vrai qu’il y a toujours une résistance possible malgré la violence inouïe. A un moment donné la violence génocidaire réussit à tout anéantir.

Pinar

Je vous présente Nil qui se définit comme « transmigrante ». Elle est une Arabe de Turquie, née en France et a fait ses études à Istanbul. Elle vit en France depuis une dizaine d’années. Nil aime créer des ponts, elle crée des réseaux de solidarité pour pouvoir résister.

Nil Deniz

Je veux commencer par une citation de Brecht, puis Hannah Arendt qui écrivait « Heureux celui qui n’a pas de patrie ». Cela parle bien de moi ».

La violence a plusieurs visages : physique, des conventions, de l’Etat militaire, du déracinement et de l’exil, du racisme… J’ai toujours fait partie d’une minorité : à l’intérieur de l’Islam car je suis Alévie, en Allemagne comme Turque, fille d’immigrés, en France comme « étrangère étrange », et en tant que femme. Je me considère comme post-identitaire, je me dis transmigrante. J’aime le terme d » « enracinerrance », qui lie l’enracinement et l’errance. Ce qui naît de cela, c’est le désir de connecter tout avec tout. Des gens comme nous sont naturellement dans le transnational. Pour moi, il y a une importance des rencontres et non de la fraternité mais de la sororité.

Avec l’association Sublimes Portes, dont je suis la directrice artistique, nous avons créé les « Nouvelles Antigones de la Méditerranée, ou comment résister aux obscurantismes du 21ème siècle » dans le but de renforcer la création au féminin. Nous avons commencé par mettre en musique des écritures contemporaines de femmes en Méditerranée. Il s’agit de textes engagés, résistants et féministes. Avec des musiciennes de différents pays nous avons crée le spectacle La nuit d’Antigone. Lors de nos recherches nous avons vite remarqué qu’il y avait d’autres formes d’écritures aujourd’hui, comme le blog, qui est une nouvelle manière de toucher le public. Nous l’avons également intégré dans la mise en musique. Il s’agit de textes résistants, des textes qui parlent de la lutte au quotidien, de la crise en Espagne, de la guerre en Syrie mais aussi de l’amour. La figure d’Antigone était pour nous le fil conducteur. Plus nous plongeons dans le destin d’Antigone plus nous prenons conscience de sa pertinence pour notre époque contemporaine. La figure de la blogueuse, qui défie par le verbe son oppresseur, qu’il soit un pouvoir dictatorial, un système économique ou la société dans laquelle elle vit, fait singulièrement écho à l’Antigone de Sophocle. D’ailleurs dans l’Antigone d’Henry Bauchau, celle-ci est artiste.

« La nuit voile son acte magnanime, la nuit éclaire son intention », écrit Goethe à propos d’Antigone. Cette femme à « l’âme de lumière » dit George Steiner.

Aujourd’hui, ce sont ces blogueuses qui « éclairent la nuit » des obscurantismes de toutes sortes par leurs paroles lancées sur internet pour réveiller leurs concitoyens. Pour nous elles sont comme des Lucioles. Comme les Lucioles, elles se ressourcent en elle mêmes, elles génèrent leur propre énergie.

Il s’agit d’un projet au croisement entre le politique et le poétique, où des femmes poétesses, artistes, blogueuses engagées transforment leur parole libre, résistante en une prose sauvage et poétique.

En lien avec le spectacle La Nuit d’Antigone nous avons crée une plateforme numérique www.lesnouvellesantigones.org qui est une sorte d’agora digital dans laquelle nous traduisons des textes inédits de blogueuses engagées, originaires de différents pays de la Méditerranée. Les marraines de notre projet sont Leila Chahid et Pinar Selek.

Les Nouvelles Antigones est pour nous une tentative de penser et de comprendre le monde violent et effréné dans lequel nous nous retrouvons !

L’enthousiasme et la curiosité avec lesquels nous sommes accueillies nous donne la preuve qu’il est de plus en plus nécessaire de créer cette solidarité trans-nationale surtout entre les différentes générations de femmes. Pour entraîner les femmes à créer, nous organisons des ateliers de DJing, de blogging ou d’écriture.

Dans l’imbrication de l’intime et du public, elles deviennent actrices de l’histoire à travers l’écriture de leur histoire, His(s)tory devient Her story…

Pinar

Nous allons terminer cette séance par Guillaume Gamblin qui va nous parler des expériences de luttes, cette fois-ci en France. Guillaume, l’une des premières personnes que j’ai rencontré à Lyon, participe au MAN, Mouvement pour une Alternative Non-violente (www.nonviolence.fr), et à la revue indépendante Silence (www.revuesilence.net). Je me sens comme chez moi à Silence, car c’est un lieu qui est porteur de valeurs, de combats et de pratiques que je partage pleinement.

Guillaume Gamblin

Pinar m’a demandé de parler des différentes résistances en France. Celles-ci intègrent plus ou moins la non-violence selon les cas.

Les résistances contre les « grands projets inutiles et imposés ».

Il s’agit de méga-projets d’infrastructures imposés par l’Etat en lien avec de grandes entreprises : autoroutes, supermarchés, parcs d’attraction, barrages, stades, golfs… Ils se font contre l’avis d’une partie des populations locales, ils nécessitent souvent d’expulser des paysans, de bétonner des terres, de détruire des espaces naturels, des forêts, etc.

Le plus emblématique de ces projets est celui de Notre-Dame-des-Landes, la lutte contre un projet de construction de second aéroport à proximité de la ville de Nantes. Un collectif large s’est constitué contre ce projet climaticide qui détruirait des espaces agricoles et des milieux naturels. Des citoyens et des associations en lutte ont été rejoints par des paysans locaux, et depuis 2009 par des personnes, souvent jeunes, qui sont venues s’installer sur le terrain du projet d’aéroport pour y vivre, cultiver et résister. Plusieurs centaines de personnes occupent le terrain depuis des années. Ils ont appelé cela une « zone à défendre » (ZAD) et sont donc appelés couramment les « zadistes ». Ils ont créé de véritables territoires libérés de la tutelle de l’Etat et autonomes, et cela dérange beaucoup l’Etat, qui a déjà essayé de les déloger. Mais il y a eu une très forte solidarité entre zadistes, paysans, citoyens locaux et les dizaines de comités de solidarité dans tout le pays, pour empêcher ces expulsions. Parmi ces acteurs, il y a un mélange entre méthodes non-violentes et autres méthodes, et ces différents protagonistes essaient de coopérer au mieux.

Plusieurs autres ZAD se sont créées dans d’autres régions face à d’autres projets, dont la ZAD de Sivens contre la construction d’un barrage, où le jeune activiste non-violent Rémi Fraisse a été tué par une grenade de la police fin 2014.

Désobéissance civile non-violente

De nombreuses autres luttes utilisent spécifiquement la désobéissance civile non-violente, c’est à dire qu’ils agissent en désobéissant à la loi et qu’ils revendiquent ensuite leurs actes devant les tribunaux.

Parmi eux, les Faucheurs volontaires d’OGM qui détruisent des champs et des expérimentations de plantes génétiquement modifiées. Leur action a contraint l’Etat a décider plusieurs moratoires puis une interdiction totale en France de la culture de maïs transgénique.

Il existe également des actions contre la publicité, contre les armes nucléaires, contre le salon de l’armement Eurosatory, contre le nucléaire civil,…

Mobilisation non-violente pour le climat

Une dynamique importante ces deux dernières années est la mobilisation non-violente pour le climat. Alternatiba a organisé plusieurs centaines de villages des alternatives climatiques dans toute la France et au-delà, pour faire se rencontrer de nombreuses initiatives locales et les habitant-es, ainsi qu’un tour à vélo dans tout le pays. Parallèlement ANV COP 21 a lancé une campagne de « faucheurs de chaises » dans les banques contre les paradis fiscaux, en donnant le message que l’argent des paradis fiscaux doit être restitué aux sociétés et investi pour le climat. Ils ont donc organisé des actions collectives et festives de vols de chaises dans plusieurs dizaines de banques, et ont annoncé qu’ils ne rendront les chaises que quand les banques rendront l’argent qu’ils ont volé aux citoyen-nes.

Ils ont aussi organisé en mars 2016 le blocage non-violent d’un sommet pétrolier à Pau, et ont participé à une action européenne de blocage de mines de charbon en Allemagne et en Grande-Bretagne au printemps 2016.

Solidarité avec les migrant-es et antiracisme

De nombreuses initiatives ont été prises depuis les années 2000 suite à l’intensification de la politique anti-migrant-es. Notamment RESF, réseau éducation sans frontières, qui a pour but d’aider, d’accueillir, de cacher chez soi si besoin, des enfants privés de papiers ainsi que leurs familles. Certains maires s’engagent pour accueillir des réfugié-es et des migrant-es ou des familles de Rroms dans des conditions décentes dans leurs communes, avec l’appui de leur population. Des anarchistes (qui ne sont pas non-violents) organisent des camps No Border contre les frontières.

Nuit Debout

Il y a eu l’émergence de Nuit Debout en mars 2016 à partir des mobilisations contre la « loi travail » qui veut libéraliser le marché du travail et casser le droit du travail. Un peu à l’image des occupations permanentes de places en Egypte, en Espagne, en Grèce, aux Etats-Unis. Dans des centaines de communes des places ont été occupées toutes les nuits par des militant-es politiques mais aussi des personnes moins politisées, qui ont transformé ces lieux en des agoras démocratiques, des espaces d’information, de rencontre et de dialogue, points de départ d’autres initiatives et mobilisations. Ce mouvement d’occupation des places n’a pas duré au-delà de quelques mois, il a peiné à établir une connexion avec les quartiers populaires, mais il a durablement marqué une génération et peut donner d’autres fruits.

A Nuit Debout comme dans d’autres mouvements, des féministes sont très présentes et actives, mais on ne peut pas dire comme en Turquie que le féminisme a été intégré profondément aux valeurs et aux pratiques de ces luttes. Il reste de nombreuses difficultés liées au sexisme ordinaire ou encore à des agressions sexuelles qui sont souvent très mal prises en charge collectivement.

Il faut ajouter que depuis de longs mois maintenant, suite aux attaques qui ont eu lieu en France, nous vivons sous l’état d’urgence et que cela pèse fortement sur les libertés publiques, sur l’action politique et que cela a accentué la répression.

Et les alternatives ?

Il y aurait beaucoup à dire sur les alternatives également. Ces dernières années de nombreux collectifs de vie se sont créés. Parfois à la campagne, avec une dimension paysanne et une forte envie d’ancrage local : épicerie, café, etc. Au niveau urbain, le mouvement des habitats coopératifs est dynamique mais est en partie paralysé par les freins juridiques. De nombreuses monnaies locales ont vu le jour, mais elles ont du mal à prendre de l’ampleur. Par contre les coopératives de travail ou de consommation sont en plein essor, avec notamment les paniers de produits paysans qui créent une solidarité concrète entre citadins et paysans locaux.

On constate que le monde paysan joue assez souvent un rôle important dans le renouveau des résistances et des alternatives, du fait de son ancrage local et de son lien à la terre, qui est vital.

Behrouz Safdari

Il est frappant de voir comment on euphémise les choses pour nous les faire accepter. Le cynisme est un visage de la violence. Par exemple, comment on justifie le commerce avec des pays comme l’Arabie Saoudite. C’est l’idéologie de l’économie : tout réduire au rendement. Il y a un mélange entre violence archaïque et très moderne. Le cynisme nous sidère. Il ne censure pas mais il nous dit : « c’est l’économie ». La religion de l’Economie avec son fanatisme du profit à tout prix. Il est urgent et vital de s’interroger sur la valeur d’usage de la démocratie afin de la soumettre au service du vivant et non de la ruse de l’Economie.

Méfions-nous du langage dominant : qu’est-ce que ça veut dire la « déradicalisation » ? De quelle « radicalité » parle-t-on ? La seule radicalité est celle qui vient de la racine de l’humain et l’abreuve. Les citoyens subissent avec le même désarroi les méfaits sociaux que les hommes des grottes les fléaux naturels.

Cette fabrique d’ignorance de masse se fait en présence d’un formidable patrimoine de connaissances accumulées historiquement. Il y a une dilapidation des richesses culturelles. Or la culture, l’intelligence sensible, qui par nature est non-violente, est notre seule arme contre la violence sous toutes ses formes. J’aimerais citer le syndicaliste Fernand Pelloutier qui écrit : « Nous sommes les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c’est à dire des lois des dictatures ( y compris celle du prolétariat), nous sommes les amants passionnés de la culture de soi-même ».

Pinar :

Nous allons continuer cette discussion, partout, afin de renforcer les liens entre les résistances alternatives !

> Téléchargez la version pdf traduite en 5 langues

Partager la publication « Résistances non-violentes et solidarités transnationales »